大切な方を亡くされた後、避けては通れないのが遺品整理です。しかし、故人の思い出が詰まった部屋を前に、一体どこから手を付けていいのか、途方に暮れてしまう方も少なくありません。「何から始めれば効率的なんだろう?」「後で後悔しないためには、どんな順番で進めるべき?」そんな疑問を抱えるのは、決してあなただけではありません。

遺品整理は、物理的な片付けだけでなく、あなたの心の整理にも繋がる大切なプロセスです。だからこそ、闇雲に進めるのではなく、しっかりと計画を立て、効率的な順番で進めていくことが重要になります。

本記事では、数多くの遺品整理の現場を経験してきたプロの視点から、効率的に遺品整理を進めるための合理的な部屋の順番と、スムーズに作業を進めるための具体的なコツを段階的に解説します。このガイドを読めば、あなたもきっと迷うことなく、自信を持って遺品整理を始めることができるでしょう。

最初に決めるべきこと:遺品整理の全体像を把握する

具体的な作業に入る前に、まずは遺品整理の全体像を把握することが大切です。これにより、どのくらいの期間が必要なのか、誰がどのように関わるのか、といった事前の見積もりを立てることができます。

- 期限を設定する: 賃貸契約の満了日、納骨の時期など、遺品整理を終えるべき期限がある場合は、最初に確認しておきましょう。期限を意識することで、逆算して計画を立てることができます。

- 誰が中心となって行うか決める: 遺品整理の中心となる人物を決めましょう。連絡を取り合ったり、決断を下したりする際に、中心となる人物がいるとスムーズに進みます。

- 予算を決める: 遺品の量や状態によっては、専門的なサポートを検討する必要があるかもしれません。事前に予算を決めておくことで、合理的な選択ができます。

- 大きな遺品の事前見積もり: 家具や家電など、大きな遺品の処分方法(売却、譲渡、廃棄など)について、事前見積もりをしておくと、後の作業がスムーズになります。

これらの事前準備を行うことで、遺品整理のプロセス全体を見通せるようになり、無計画に進めることによる混乱を防ぐことができます。

効率的な遺品整理の順番:プロが推奨する合理的な流れ

それでは、具体的にどの部屋から手を付けるべきなのでしょうか?プロが推奨する効率的な順番は以下の通りです。

ステップ1:貴重品・重要書類の発見 (最優先)

まず最初に行うべきは、現金、通帳、保険証書、遺言書、権利書などの貴重品や重要書類の発見です。これらは、相続手続きや今後の生活に非常に重要なものばかりです。

- 発見場所の特定: 一般的に、タンス、机、金庫、仏壇の引き出し、予期しない場所(本の間など)に保管されていることがあります。故人が生前どこに何を保管していたか、記憶を辿りながら丁寧に探しましょう。

- 発見したら別の場所へ保管: 発見した貴重品・重要書類は、一箇所にまとめて厳重に保管しましょう。後で必要な時にすぐ取り出せるように、カテゴリーを分けて整理しておくと便利です。

- 発見リストを作成する: 何を発見したのか、リストを作成しておくと、後で確認する際に役立ちます。発見日時や場所も記録しておくと、より丁寧です。

このステップを最初に行うことで、後の手続きをスムーズに進めることができ、また、発見が遅れることによるリスクを回避できます。

ステップ2:思い出の品(故人との繋がりが深い物)の仕分け

次に、写真、手紙、日記、趣味のコレクションなど、故人との繋がりが深く、感情的な価値のある思い出の品の仕分けを行います。

- 時間をかけて丁寧に向き合う: これらの品々には、多くの思い出が詰まっているはずです。焦らず、一つひとつ手に取りながら、故人との思い出を丁寧に振り返りましょう。

- 残すもの、手放すものを決める: すべてを残すことは物理的にも難しいため、慎重に検討し、残すもの、手放すものを決めます。「データ化する」「親族で分け合う」といった代替的な方法も検討しましょう。

- 保留ボックスを活用する: すぐに決断できないものは、一旦「保留ボックス」へ入れ、時間を置いて改めて検討するのも合理的な方法です。

このステップは、感情的な負担が大きいかもしれませんが、故人との思い出を整理し、あなたの心の区切りをつける上で非常に重要な過程です。

ステップ3:価値のある物の仕分け・見積もり

貴金属、ブランド品、骨董品、コレクション品など、価値のあると思われる遺品を個別に仕分けます。

- 専門家に見てもらうことを検討する: 価値のある物の価値を正確に判断するためには、専門家の知識が必要です。リサイクルショップや骨董品店、遺品整理業者の見積もりサービスなどを活用しましょう。

- 複数の見積もりを取る: 価値のある物を売却する場合は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

- 売却、譲渡、保管などの処分方法を決める: 見積もり結果を踏まえ、売却するのか、親族や知人に譲るのか、保管しておくのかなど、処分方法を決定します。

このステップでは、思わぬ価値のある物が発見されることもあります。専門家の力を活用することで、適正な価値を見極め、合理的な処分方法を選択することができます。

ステップ4:その他の物の整理・処分 (部屋ごと)

貴重品、思い出の品、価値のある物の仕分けが終わったら、いよいよその他の遺品を部屋ごとに整理・処分していきます。

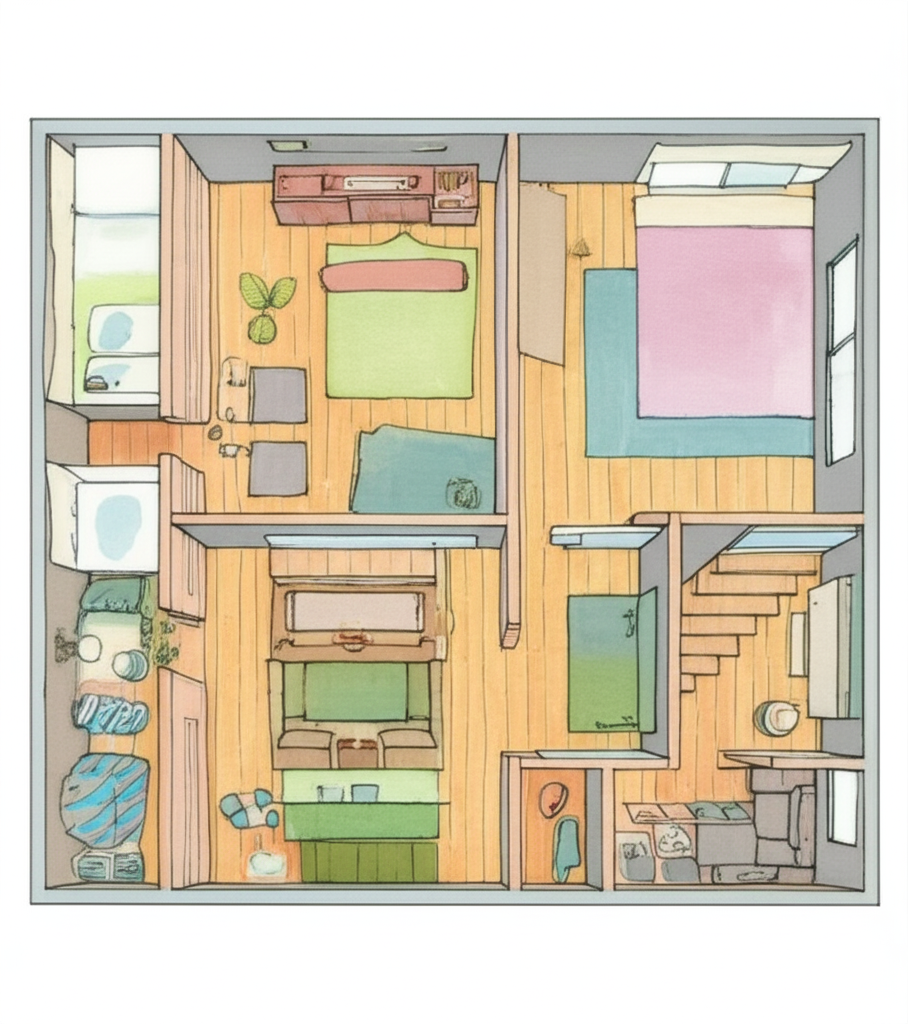

- 順番を決める: 一般的に、使用頻度の低い部屋(納戸、客間など)から始め、寝室、居間、台所といった日常生活空間へと進むのが効率的です。

- カテゴリーごとに仕分ける: 各部屋で、衣類、書籍、日用品、家電製品など、カテゴリーごとに遺品を仕分けます。

- 処分方法をカテゴリーごとに検討する:

- まだ使える物: リサイクル、寄付、譲渡などを検討します。

- 不要な物: 燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミなど、自治体のルールに従って分別・処分します。

- 大型家具・家電: 粗大ゴミ回収サービス、家電リサイクル法に基づく回収、または遺品整理業者のサービスを利用します。

- 清掃を行う: 遺品をすべて運び出した後には、部屋の清掃を行いましょう。必要であれば、ハウスクリーニング業者に依頼することも検討します。

このステップでは、肉体的な作業が多くなります。無理のないペースで、休憩を挟みながら進めていきましょう。

遺品整理を効率的に進めるための重要なコツ

最後に、遺品整理をより効率的に、そしてあなたの負担を軽減しながら進めるための重要なコツをいくつかご紹介します。

- 一度にたくさんやろうとしない: 長期戦になることを認識し、一日に行う量を合理的な範囲に留めましょう。小さな一歩ずつ進めていくことが大切です。

- タイマーを活用する: 集中力が途切れないように、タイマーを使って作業時間と休憩時間を区切るのも効果的な方法です。

- 悩んだら一旦保留にする: すぐに決断できない物は無理に決めず、「保留ボックス」へ入れて、後で改めて検討しましょう。

- 写真を撮って記録に残す: 手放すことに少し寂しさを感じる思い出の品は、写真に撮って記録に残しておくのも良いでしょう。思い出はデータとして残すことができます。

- 自分を責めない: 遺品整理は感情的に負担のかかる作業です。「なかなか進まない」「悲しくなる」と自分を責めずに、あなたのペースで進めていくことが大切です。

- プロの力を賢く活用する: 肉体的な負担が大きい場合や、法的な手続きが複雑な場合、精神的にとても辛い場合は、無理せず遺品整理業者のような専門的なサポートを活用しましょう。

まとめ:計画を立てて、あなたのペースで

遺品整理は、物理的な作業と心の整理が複雑に絡み合うプロセスです。どこから始めるべきか迷うのは当然のことです。

今回ご紹介した部屋の順番とコツを参考に、まずは貴重品・重要書類の発見から始め、あなたのペースで計画を立てて進めていきましょう。無理のない計画と合理的な進め方を意識することで、肉体的な負担だけでなく、精神的な負担も軽減できるはずです。

そして、もし困ったことがあれば、一人で悩まず、親族や専門的なサポートを提供する専門業者に相談してみてください。負担が軽くなり、空いた時間を故人とのお別れに当ててください。

コメント